戦略的工場経営ブログ中小企業従業者の5人にひとりは製造業

中小製造企業は焦点を強みに当て、雇用を守り、存続・成長して下さい!という話です。

1.中小企業の製造業に注目する

2013年に訪日外国人が1,000万人を突破して以降、その人数は、驚異的な勢いで、増加しています。 2005年当時、訪日外国人が670万人でした。 8年後の2013年に1,000万人を突破、 2014年で1,300万人、 そして2015年は1,800万人を超える勢いで増えています。 (出典:日本政府観光局) おもてなし精神、日本人ならではのきめ細やかなサービス。 こうしたモノが、グローバルな視点でも強みになることが期待されています。 日本という国の良さが世界的にも理解されつつある、ということでしょう。 ですから、今後、国内におけるサービス業のポジションの重要性は高まります。 東京オリンピック・パラリンピックが開催されるのは2020年です。 それに向けて、官民挙げて観光業界の高付加価値化の取組みが強化されます。 また、高齢化社会に突入した昨今です。 医療・福祉業界も高付加価値化が課題です。 親の介護による働き手の離職なども大きな問題となっています。 こうした問題に対応するために、国も動き始めたようです。 昨今、観光業界、医療・福祉業界のテーマがマスコミ等で頻繁に取り上げられています。 こうした分野の重要性については十分に理解ができます。 「新たな」ニーズが市場に誕生していることを、実感するからです。 ここで、製造業についても注目しなければなりません。 特に、中小製造企業です。 なぜならば、モノづくり日本を支えているのはこうした企業だからです。 一方、中小製造企業の経営基盤が盤石なものかと言うと必ずしもそうではない。 大手と比べて、経営資源の面で制約されていることが多いです。 だからこそ、制約があっても頑張っている中小製造企業を応援したいのです。2.科学技術立国の日本

2015年も、2014年に引き続いて、日本人がノーベル賞を受賞をしました。 同じ日本人として誇らしい限りです。 これで、自然科学系の分野では、物理学賞で11名、化学賞で7名、生理学・ 医学賞で3名、総計21名の受賞者となったらしいです。 自然科学系の分野でのノーベル賞受賞者数はアメリカに次いで2位です。 日本はまぎれもなく科学技術立国です。 トヨタやホンダ、ソニーやパナソニック。 世界規模のメーカーを、数多く世の中に送り出してきた国です。 日本の技術は、環境分野、エネルギー分野、医療分野をはじめ、多くの分野で世界に貢献しています。 日本がモノづくり立国であることは、今後も変わりません。 モノづくりで、大いに付加価値を稼ぐべきです。 そして、国内での雇用を生むことにも大きく貢献しているのが製造業です。 将来的な日本の繁栄には、製造業の継続的な強化、発展も欠かせません。 その製造業を支えているのが、モノづくりに携わる多くの中小企業なのです。 中小製造企業には、今後もますます豊かに成長していただきたいです。3.中小企業従業者の5人にひとりは製造業

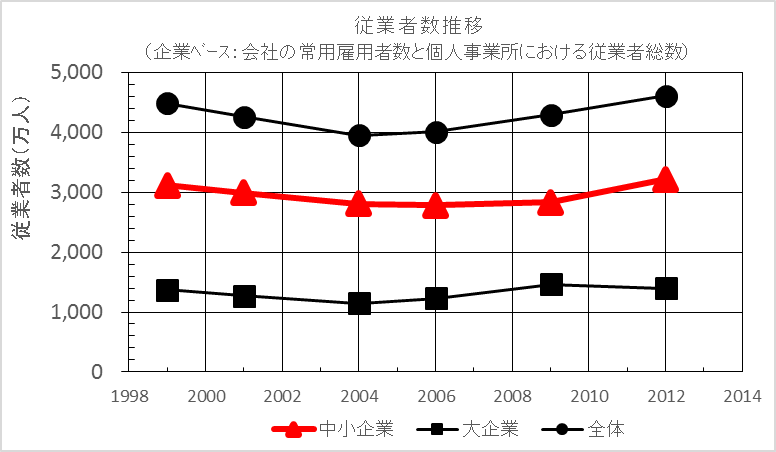

さて、下のグラフは企業従業者の推移を表しています。 出典:中小企業白書(「総務省経済センサス-基礎調査」「事業所・企業統計調査」再編加工) 赤色が中小企業従業者で2012年時点3,200万人です。

これは国内における全従業者の70%に当たります。

中小企業は地域で多くの雇用を生み出している、ということです。

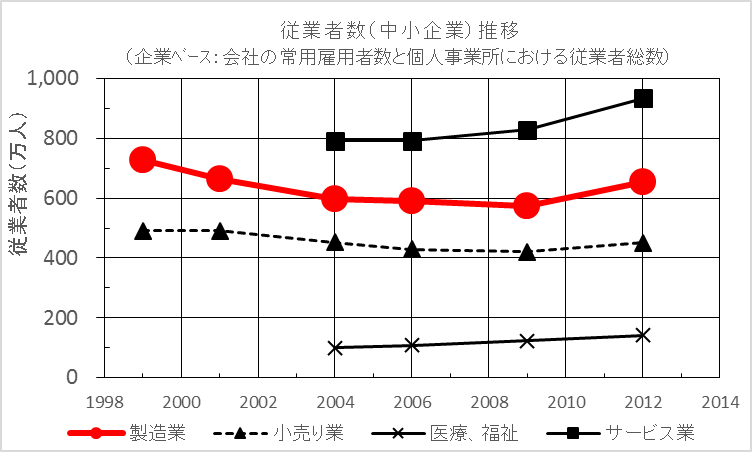

また、次のグラフは、中小企業における分野別従業者数の推移です。

赤色が製造業です。

ここで定義されているサービス業には、

「学術研究、専門・技術サービス業」

「生活関連サービス業、娯楽業」

「教育、学習支援業」

等が含まれます。

赤色が中小企業従業者で2012年時点3,200万人です。

これは国内における全従業者の70%に当たります。

中小企業は地域で多くの雇用を生み出している、ということです。

また、次のグラフは、中小企業における分野別従業者数の推移です。

赤色が製造業です。

ここで定義されているサービス業には、

「学術研究、専門・技術サービス業」

「生活関連サービス業、娯楽業」

「教育、学習支援業」

等が含まれます。

定義の範囲が広いこともあり、サービス業がトップとなっています。

それに次ぐのが製造業、2012年時点で660万人です。

つまり、中小企業従業者の5人にひとりは製造業なのです。

高齢化社会に突入し、

医療・福祉分野は強化しなければならない分野ですが、まだまだです。

製造業の4分の1以下です。

定義の範囲が広いこともあり、サービス業がトップとなっています。

それに次ぐのが製造業、2012年時点で660万人です。

つまり、中小企業従業者の5人にひとりは製造業なのです。

高齢化社会に突入し、

医療・福祉分野は強化しなければならない分野ですが、まだまだです。

製造業の4分の1以下です。

製造業は、多くの雇用を生み出すと共に、多くの技能者・技術者を育てます。

全国各地の現場で活躍している技能者・技術者が国内のモノづくりを支えているわけです。

中小製造企業が持つ独自技術は貴重な経営資源です。

製造業は、多くの雇用を生み出すと共に、多くの技能者・技術者を育てます。

全国各地の現場で活躍している技能者・技術者が国内のモノづくりを支えているわけです。

中小製造企業が持つ独自技術は貴重な経営資源です。

4.地域の中小企業の工場が若手技術者を育てる役割を担う

以前、とてもお世話になった金型メーカーがありました。 金型の新規作製から品質改善のための改造、メンテナンスまで、広くお願いしていました。 アルミ合金の鋳造用金型でした。 こうした金型を設計する時、主に3つの検討項目があります。 ・鋳物形状を形成する金型表面で構成されるキャビティー部 ・キャビティー部を冷却する金型裏側の冷却部 ・金型をプレス機へ取り付けるための取り合い部 量産金型を最適化するのが、当時の私の役割でした。 製造担当の技術員という立場で仕事をしていました。 入社2~3年目で、まだまだ、経験が浅いころです。 現場で発生した現象を分析し、より良い方案を3つの視点から検討します。 若気の至りで、なんとも無茶な対応策を考えたこともありました。 当時は経験の浅い未熟な技術員でしたが、いつも丁寧に対応してくれたのが、先の金型メーカーです。 品質改善のために、要望をその金型メーカーへ出します。 ・キャビティー部の形状を変更する ・金型裏側の冷却の方式を変更する 当時は、スケッチをもとにした拙い図面しか描けませんでした。 それにもかかわらず、毎回、こちらがイメージした通りに変更してくれたものです。 改造された現物を見て初めて、「なるほど、そうだったのか」と理解できたこともありました。 その金型メーカーで金型の設計を担当していたのは、中堅の設計担当の方でした。 当時で実務経験10年くらいの方です。 その方は、こちらがやろうとしていたことを、いつも理解してくれていました。 その方との技術的なやり取りはたいへん勉強になりました。 技術者としての力量が向上したのは言うまでもありません。 その後、製造技術開発をやり切れたのも、こうしたやり取りのおかげです。 善い仕事をしているモノづくり現場には、知識や経験を豊富に持った人財の方々がいます。 会社の規模には関係ありません。 こうした方々は、取引先の若手技術者を間接的に育ててくれるのです。 今振り返ると、とても有益なやり取りをしていました。 中小製造企業は取引先の若手技術者の間接的な教育の役割も担っています。5.中小企業のモノづくり工場では強みに焦点を当てる

強みを持った中小企業の地域における情報共有化 → 地域の技術力UP。 独自の知識、ノウハウ、という強みを持った中小製造企業は取引を通じて地域へこうした貢献をしています。 どのようなモノづくり現場にも、その規模に関係なく、独自の強みが存在します。 今日までモノづくり事業を継続してきた事実こそが、その証左です。

「ウチの会社、たいしたことないよ~。」とお話しされる取引先の社長さんがいました。

経営者自身が自社の強みを実感できないことがあります。

そう語っていた社長さんの工場は、十分、頼りになる工場でしたから。

特に、特急対応でどれだけ助けられたか・・・。

柔軟性のある短納期対応。

地域における優れた強みでした。

(我が儘な要望でかなり迷惑かけました!)

こうした現場には、必ず、強みの源泉となる経営資源が存在しています。

熟練技能者や製造ノウハウ、社長のリーダーシップ、受注窓口役事務員の的確な対応等々。

身近すぎて気が付きにくいものです。

中小は大手に比べて経営資源上の制約条件が多くならざるを得ません。

しかし、その弱みを上回る強みが必ずあるのも事実です。

改めて自社工場が持っている強みに焦点を当てます。

弱みではなく、強みに焦点を当て、中小が持つ小回り性や機動性や柔軟性を活かすのです。

存続・成長を実現するための重要な視点になります。

日本の企業従事者のうち、70%は中小企業従業者です。

そして、その中小企業従業者の5人にひとりは製造業従業者です。

中小製造企業が果たす雇用の創出という役割はとても大きいのです。

加えて、地域における情報共有化という役割なども、モノづくり立国日本の基盤となっています。

善い仕事をしてくれる中小製造企業には、これからも、強みに焦点を当て、存続・成長して欲しいです。

このような中小モノづくり現場を応援せずにはいられません。

まとめ。

中小製造企業は焦点を強みに当て、雇用を守り、存続・成長して下さい!

今日までモノづくり事業を継続してきた事実こそが、その証左です。

「ウチの会社、たいしたことないよ~。」とお話しされる取引先の社長さんがいました。

経営者自身が自社の強みを実感できないことがあります。

そう語っていた社長さんの工場は、十分、頼りになる工場でしたから。

特に、特急対応でどれだけ助けられたか・・・。

柔軟性のある短納期対応。

地域における優れた強みでした。

(我が儘な要望でかなり迷惑かけました!)

こうした現場には、必ず、強みの源泉となる経営資源が存在しています。

熟練技能者や製造ノウハウ、社長のリーダーシップ、受注窓口役事務員の的確な対応等々。

身近すぎて気が付きにくいものです。

中小は大手に比べて経営資源上の制約条件が多くならざるを得ません。

しかし、その弱みを上回る強みが必ずあるのも事実です。

改めて自社工場が持っている強みに焦点を当てます。

弱みではなく、強みに焦点を当て、中小が持つ小回り性や機動性や柔軟性を活かすのです。

存続・成長を実現するための重要な視点になります。

日本の企業従事者のうち、70%は中小企業従業者です。

そして、その中小企業従業者の5人にひとりは製造業従業者です。

中小製造企業が果たす雇用の創出という役割はとても大きいのです。

加えて、地域における情報共有化という役割なども、モノづくり立国日本の基盤となっています。

善い仕事をしてくれる中小製造企業には、これからも、強みに焦点を当て、存続・成長して欲しいです。

このような中小モノづくり現場を応援せずにはいられません。

まとめ。

中小製造企業は焦点を強みに当て、雇用を守り、存続・成長して下さい!