戦略的工場経営ブログ価値を生み出す仕事のやり方や評価方法を考える

時間では評価できない仕事にも現場が意欲を持って取り組んでいますか?

1.IEで注目しているのは工数

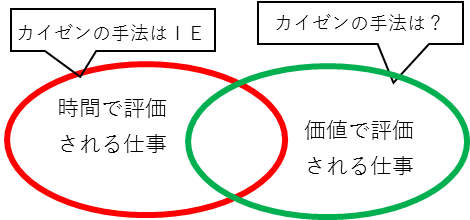

生産管理用語(日本規格協会)の中で、IE(インダストリアル・エンジニアリング)の解説が記載されています。 「経営工学」の欄で説明されています。経営工学(industrial engineering) JIS生産生産管理用語では、 ”経営工学”とは「経営目的を定め、 それを実現するために、 環境(社会環境及び自然環境) との調和を図りながら、 人、物(機械・設備、 原材料、補助材料及びエネルギー)、 金及び情報を最適に設計し、 運用し、統制する 工学的な技術・技法の体系」 と定義され、 その備考には「時間研究、動作研究など 伝統的なIE(industrial engineering)技法 に始まり、生産の自動化、コンピュータ支援化、 情報ネットワーク化の中で、 制御、情報処理、 ネットワークなどさまざまな 工学的手法が取り入れられ、 その体系自身が経営体とともに 進化している。」と記されている。 この備考に要約されているように、 経営工学の対象と内容は、 企業や経営体における 生産・情報・管理技術の変遷に伴い、大きく変わってきた。経営工学はIEと同じ英訳表現になっています。 また、経営工学の目的は、”経営目標を定めてそれを実現する”となっています。 ですから経営工学は、儲ける工場経営の工学的体系です。 なるほど、ほとんどIEの定義と同じです。 ただ、経営工学の対象と内容が、時代と共に変遷していることにも注目です。 IEで取り上げるのは、主に、現場へ投入される経営資源のうち「工数」です。 そして、その経営資源の価値は「時間×人」で表現されます。 科学的なIEが実践され始めたのは1880年代、1890年代です。 この頃の生産現場は、自動化もなく、限りなく労働集約的でした。 ひたすら長時間働けば、その分、成果物も多く得られるという時代です。 ですから、経営者側が重視した経営資源は「工数」となります。 工数をいかに効率よく活用するかが経営のポイントです。 工数単位当たりの生産量を向上させます。 そうして、工数の投入量を増やし、生産量を2倍、3倍と拡大していきました。 需要はタップリありました。 とにかく効率良く、いっぱい作りたい、というのが当時の経営者の想いです。 仕事の価値が「時間」で評価されやすくなります。 効率よく、いっぱいやったほうの勝ち、というわけです。 ですから、作れば売れる時代では、経営=IEと言う図式が成り立ちます。 経営工学とIEの訳語が同一という解釈も、あながち間違っていません。 IEが生まれた時代背景を知っておくことは大切です(出典:生産管理用語(日本規格協会)

2.IEが使えない仕事もある

モノを造れば売れる時代は過ぎました。 いかに造るか、よりも、何を造るかが問われる時代です。 現場へ効率よく投入されるべき経営資源は、工数だけではありません。 お金や知恵、情報、仕組みなど様々です。 仕事の価値を「時間」のみで評価していると、少なくとも現場に”使命感”は生まれません。 長時間勤務 = 給料が増える このような思考の元で、自律的に知恵を絞って付加価値を拡大させる発想は出ないことは明らかです。 (人件費を投資と考えて付加価値生産性を向上させる) (工場見える化 労務費(残業)について考える(2)) 工数の効率化で生産性を向上させる改善は、今後も、必要です。 したがって、IEの重要性は今後も変わりません。 こうした技法を現場がしっかり習得することは強い現場の必要条件です。 しかし、何を造るかが問われる時代で、IEによる改善のみでは物足りません。 時間で評価する仕事のみではなく、価値で評価する仕事も必要なのです。 価値を引き出す技法、知恵を絞る源泉となるやる気を引き出す技術が、今後は重要度を増します。 新たな価値を生むという視点では、イノベーションの視点とも言えます。 ・時間で評価する仕事 ・価値で評価する仕事 仕事の判断基準と改善の手法に違いがあることに注意です。 時間で評価する仕事の改善では、IEを駆使します。

価値で評価する仕事の改善は、別の切り口が必要です。

価値の評価方法を考える必要があります。

新たな価値を生み出すことに知恵を絞るよう現場を促すのです。

生み出した価値、アイデア自体を、納得性をもって評価する仕組みも求められます。

新たな価値の創出ですから、イノベーションの視点でもあります。

貴工場独自のやり方を構築します。

価値を評価する仕事の改善手法を考えませんか?

株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。

毎週火曜日配信中。

https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3

時間で評価する仕事の改善では、IEを駆使します。

価値で評価する仕事の改善は、別の切り口が必要です。

価値の評価方法を考える必要があります。

新たな価値を生み出すことに知恵を絞るよう現場を促すのです。

生み出した価値、アイデア自体を、納得性をもって評価する仕組みも求められます。

新たな価値の創出ですから、イノベーションの視点でもあります。

貴工場独自のやり方を構築します。

価値を評価する仕事の改善手法を考えませんか?

株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。

毎週火曜日配信中。

https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3