弊社HPのコラム「生産性ロードマップ戦略」更新しました。456話

望みどおりにならないから意味がある

「価格交渉の余地がありません。」

先日、ご相談をいただいた中堅メーカー経営者の言葉です。

その経営者は売上高の低迷に直面しています。売上高増が経営者の課題です。値決めは要点のひとつとなります。

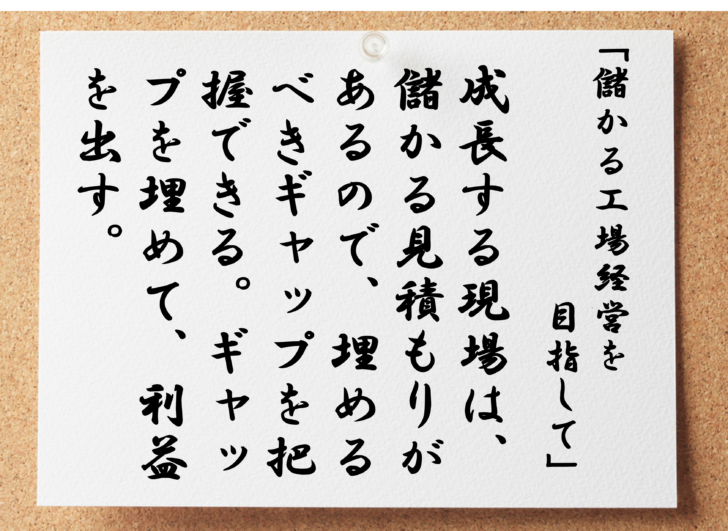

主要なお客様は大手メーカーのティア1企業です。そこへ部品を納めています。どんな事業モデルであったとしても、値決めが企業の命脈を保つのに重要であることは言うまでもないことです。儲かる下請け型モデルを目指します。

その値決めに関して、その経営者に尋ねました。

受注した案件に対して、経営者が望む価格をどうやって算出しているか?

冒頭の言葉が返ってきました。

ほとんど指値に近い状況で価格が決まっています。価格交渉の余地がないので、経営者は、そもそも「経営者が望む価格」を算出しても意味がないと考えていました。

その経営者が考えていることの半分は正しいですが、半分は間違っています。この経営者の姿勢で、何が正しくて、なにが間違っているのか?

→続きはサイトでご覧ください。

https://koujoukeiei.jp/column/no456