戦略的工場経営ブログ予防の視点は品質コストを小さくする

貴社では、品質コストを小さくするための工夫をしていますか?

1.スマートな生産活動を目指す

武州工業の1個流し生産の考え方は、全体最適化を自然と体得できる点で優れています。 さらに、品質コスト最小化でも効果的です。 生産ライン全体を自ら設計・開発した上で、自ら作業もこなします。 生産ラインが、最上の機能を発揮する状態に至りやすいです。 「1人擦り合わせ」なので、アイデアを実現させるまでの手続きが単純です。 国内のモノづくりでは、現場の「擦り合わせ力」が強みに挙げられます。 そもそも、関係者が複数なので「擦り合わせ」です。 1人で全てをやってしまう1個流し生産ではそれが不要となります。 守備範囲が広くて担当する技術者はたいへんですが、全体最適化を学ぶには最適です。 実務的にも、仕事を的確かつ迅速にできます。 その結果、海外メーカーよりも安い製品価格を実現しているのです。 (全体最適化の視点を若手に教える武州工業の事例) このような事例に触れると、仕事のやり方に工夫の余地があると感じます。 知恵で、スマートな生産活動を展開できるのです。 コア技術は固有技術のみならず、管理技術も重要な構成要素だという思いを強くします。 さて、武州工業の1個流し生産方式は、量産上の問題を未然に防ぎやすいです。 本格的な量産が始まる前に、徹底的に問題点をつぶせます。 自ら問題点に直面し、自ら解決できる立場で仕事を進めているからです。 仕事の回転が早いです。 事前の検討が甘いと、最終的に全て、自分に負荷がかかってきます。 真剣にならざるを得ません。 事前検討で汗をかいておけば、量産現場でのバタバタが減ります。 本格的な生産活動が始まってから、バタバタする現場が多いのではないでしょうか。 ですから、日常業務では、「現状復帰」に割かれる工数が大なり小なり存在しています。 「現状復帰」自体は、付加価値を生み出しません。 あくまで、管理水準に戻すだけです。 付加価値額を拡大して、利益を増やす観点から考えると、本来は減らしたい、皆無にしたい工数です。 現状復帰に精力を費やしても付加価値額は拡大しません。2.不良をゼロにするのは難しい?

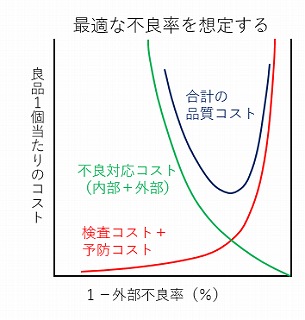

品質コストは、下記の4つで構成されます。 ・予防コスト ・評価(検査)コスト ・内部失敗コスト ・外部失敗コスト このうち内部失敗コストと外部失敗コストが「現状復帰」に関係が深いコストです。 そして、行動を起こさないと、「信用」という商売道具が棄損します。 「信用」を維持するために行動して発生する費用です。 4つのコストの中で、外部失敗コストが相対的に最も大きくなります。 ですから、まずは、不良を外部へ流出させないことを考えるべきです。 外部不良率を減らそうとするならば、徹底的に検査を強化します。 では、どこまで検査コストをかけるべきか。 検査コストを「極限」まで増やせば、理屈上、不良品は絶対に流出しません。 下図は品質コスト変化です。 (出典:生産マネジメント入門 藤本隆宏先生)

検査コストをかけて外部流出防止を狙った場合を模式的に表しています。

横軸は(1-外部不良率)です。

右端は不良品が外部へ流失することが絶対にない状態を表しています。

赤線が検査(評価)コスト+予防コストです。

緑色が内部失敗コストと外部失敗コストの合計です。

赤線と緑線を合わせて紺色の合計の品質コストが算出されます。

不良は発生と考えるなら、とにかく検査を強化します。

予防コストも含め、赤線が右肩あがりで、傾きがどんどん大きくなっていきます。

一方、それに応じて、内部失敗コストと外部失敗コストの合計である緑線は右肩下がりです。

その結果、全体の品質コストはU字になり、最適な外部不良率が存在します。

品質コストの考え方では不良をゼロにすることは難しいようです。

どれほど検査や予防に取り組んでも不良は発生する・・・。

こう考えると検査コスト+予防コストにキリがなくなります。

本当でしょうか?

(出典:生産マネジメント入門 藤本隆宏先生)

検査コストをかけて外部流出防止を狙った場合を模式的に表しています。

横軸は(1-外部不良率)です。

右端は不良品が外部へ流失することが絶対にない状態を表しています。

赤線が検査(評価)コスト+予防コストです。

緑色が内部失敗コストと外部失敗コストの合計です。

赤線と緑線を合わせて紺色の合計の品質コストが算出されます。

不良は発生と考えるなら、とにかく検査を強化します。

予防コストも含め、赤線が右肩あがりで、傾きがどんどん大きくなっていきます。

一方、それに応じて、内部失敗コストと外部失敗コストの合計である緑線は右肩下がりです。

その結果、全体の品質コストはU字になり、最適な外部不良率が存在します。

品質コストの考え方では不良をゼロにすることは難しいようです。

どれほど検査や予防に取り組んでも不良は発生する・・・。

こう考えると検査コスト+予防コストにキリがなくなります。

本当でしょうか?

3.不良はゼロにできると考える

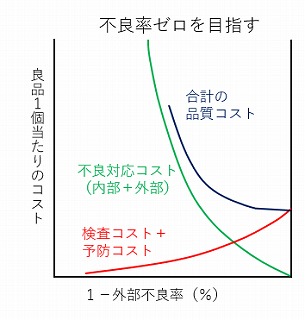

工場運営や工場経営で、常に持っていたい視点は次の2つ。 1)問題が発生するのは、現時点”仕組み”が最適ではないからである・ 原因は人ではなく、仕事のやり方にある。 2)問題は仕組みを通じて未然に防ぐものである。 問題は発生してから対応するモノではなく、防止するモノ。 後者の考え方で品質を捉えます。 予防に力を入れるのです。 例えば製品開発時点でのDR(デザインレビュー)がそうです。 また量産開始時の初期流動管理もそうした要素を含んだ取り組みです。 ただし、こうした取り組みは現場含めて全社、工場全体に明確な方針を打ち出さないと継続しません。 一担当者が旗を上げればできる取り組みではないのです。 コトが起きないと動かない体質の工場ならなおさらです。 予防は組織的に取り組まなければなりません。 仕組みが必要となってきます。 さらに、昨今は、センシング技術の進化で安価に検出機器を現場へ導入できるようになりました。 こうした固有技術と予防を目的とした仕組みの組み合わせで、不良ゼロを目指すことも可能です。 進化した技術を活用し、コストを抑制して、不良ゼロを目指すことが可能な時代になりました。 すると、昨今の品質コストの変化は、従来とは変わってくると考えられます。 下図では、不良ゼロを目指す場合の品質コストの変化を模式的に示します。 (出典:生産マネジメント入門 藤本隆宏先生)

検査コスト+予防コストを表す赤線が先の図と異なります。

不良は発生するものと考えた時、検査コスト+予防コストにはキリがありませんでした。

それに対して、

的確な予防策、検査方式があるなら、

ある程度のコストで、十分な効果が得られることを赤線は意味しています。

合計の品質コストはU字ではなく、外部不良が減るに応じてひたすら下がり続けるのです。

少子化、人口減少化のもとでも、

モノづくりの基本である品質を維持、向上させる必要があります。

したがって、品質活動の生産性も上げなければなりません。

すると、予防の視点が欠かせなくなります。

問題は発生してから対応するモノではなく、防止するモノという考え方が不可欠です。

管理者も含めて現場全員が、予防の視点を持つ状態を目指します。

予防策の業務は未来志向で前向きです。

品質コストが小さくなります。

品質コストの最小化を目指して、予防、検査を強化する仕組みを作りませんか?

株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。

毎週火曜日配信中。

https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3

ha

ha

ha

(出典:生産マネジメント入門 藤本隆宏先生)

検査コスト+予防コストを表す赤線が先の図と異なります。

不良は発生するものと考えた時、検査コスト+予防コストにはキリがありませんでした。

それに対して、

的確な予防策、検査方式があるなら、

ある程度のコストで、十分な効果が得られることを赤線は意味しています。

合計の品質コストはU字ではなく、外部不良が減るに応じてひたすら下がり続けるのです。

少子化、人口減少化のもとでも、

モノづくりの基本である品質を維持、向上させる必要があります。

したがって、品質活動の生産性も上げなければなりません。

すると、予防の視点が欠かせなくなります。

問題は発生してから対応するモノではなく、防止するモノという考え方が不可欠です。

管理者も含めて現場全員が、予防の視点を持つ状態を目指します。

予防策の業務は未来志向で前向きです。

品質コストが小さくなります。

品質コストの最小化を目指して、予防、検査を強化する仕組みを作りませんか?

株式会社工場経営研究所 「儲かる工場経営」メルマガ ご登録ください。

毎週火曜日配信中。

https://48auto.biz/koujoukeiei/registp.php?pid=3

ha

ha

ha