戦略的工場経営ブログホンダの開発戦略から学ぶ戦略とコアの重要性

開発戦略は現場へも明示する。「コア」と「派生」をキーワードに設定 する。開発戦略の情報を現場と共有することで現場から持続するやる気 を引き出す、という話です。

1.ホンダの営業利益が3期ぶりに増加

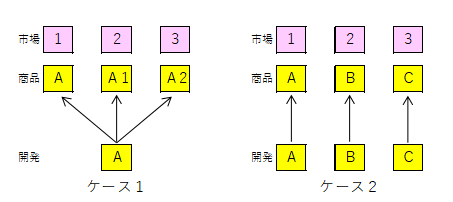

ホンダの2017年3月期決算では、3期ぶりに営業利益が増える見込 みです。 その背景には開発の原点回帰があるようです。 もともと、ホンダは少数のグローバルモデルを使って世界中で稼ぐのが 得意でした。 そうした戦略を12年秋に大きく転換をしました。 世界販売の倍増計画を打ち出し、欧米や国内、中国など世界6極で開発 から生産、販売を一貫してできる体制にした。 つまり、地域に特化した活動をしやすくするために、あえて多極化戦略 にしたわけです。 その時、従来のホンダにはめずらしく、”具体的な数値目標を掲げた” との報道もなされていたと記憶しています。 いずれにせよホンダにとっては大きな戦略転換であったのだと思います。 ただし、この戦略転換は裏目に出たようです。 14年3月期決算で前年度対比、増収増益となったものの、それ以降 15年3月期、16年3月期と増収ではあったものの減益となってしま いました。 各地が独断専行し、世界で通用する車より「地域モデルばかり増えてい った」(八郷社長)らしいです。 世界各地で地域モデルを急いだ結果、現場に負担がかかり主力車「フィ ット」の大規模リコールも招いています。 車自体が高度化、複雑化していく中で全体の状況をつかむのが難しくな った結果でもあったようです。 地域毎での開発品目が増えていくなかで、コストがかさみ、品質保証体 制を維持することが難しくなり、リコールでさらなる出費も加わった。 こうして収益性が低下したと推測されます。 ホンダの現在のけん引役はシビックやCR-V等のグローバルモデル。 グローバルモデルは最大市場のニーズを優先して開発します。 シビックは米国をターゲットにしています。新型では米国売れ筋のスポ ーティーな外観にして営業利益の拡大を実現させています。 これからのホンダの戦略は、グローバルモデルの強化を通じ、経営資源 を効果的に分配していくこと。 「グローバルモデルを基に地域モデルを開発する新しい流れを起こす。」 (倉石誠司副社長) この戦略は、すでに、中国では成功しつつあるようです。 中国では、フィットから派生した小型SUVが人気車種になり販売が好 調です。 (出典:日本経済新聞2016年10月26日) ホンダの事例から、 1)戦略の提示およびその転換 2)「コア」の設定の仕方 の重要性を学ぶことができます。 多極化戦略が選択肢として誤りだったというのは今だからわかること。 重要なのはそこから何を学び、そして、どのような戦略へ転換すべきな のか、新たな戦略を、全社に向けて発信することです。 戦略が不変ということはあり得ません。 外部環境が激しく変化する昨今です。 戦略も経営環境に適応して変化していきます。 戦略を変化に追随させて変えられるかという点が論点です。 多極化という戦略はどうも上手くいかないという大きな経験をホンダは 積みました。 こうした失敗体験はホンダにとっては貴重な財産になるのでしょう。 こうした戦略の転換が可能なのは、戦略の良し悪しは別として、常に会 社の戦略を明示しているからです。 戦略の旗を高く掲げて、全社で意思統一しているからです。 方向性はいいのか、間違っているのか。 間違っていれば転換して、全社統一して行動パターンを変更すればイイ だけです。 戦略が社長の頭の中にあるイメージだけでは、客観的な判断もできず、 変更したくても、そもそもオリジナルの戦略を現場へ提示していない以 上、納得感を得て、全社一丸となった巻き返しも難しい。 加えて、戦略の共有化で期待できる現場の動機付けも果たせません。 また、「コア」の設定では、製品あるいは技術で明確な「コア」を設定 し、そこから「派生」させる、という戦略を優先して考えるべきです。 失敗するリスクが低いからです。 ホンダのお家芸はもともとケース1だった。

それをケース2へ変更して売上高拡大を狙ったわけです。

しかしながら、さすがのホンダも急速に増える開発品への対応が不完全

となって戦略の直しを行った。

そうしてケース1へ回帰するようです。

的確な「コア」を設定することが、事業成長・拡大のカギであることに

気が付きます。

自社製品に「コア」を設定するのか、固有技術に「コア」を設定するの

か、自社の強みに応じて多様な切り口があります。

「派生」がキーワードです。

ホンダのお家芸はもともとケース1だった。

それをケース2へ変更して売上高拡大を狙ったわけです。

しかしながら、さすがのホンダも急速に増える開発品への対応が不完全

となって戦略の直しを行った。

そうしてケース1へ回帰するようです。

的確な「コア」を設定することが、事業成長・拡大のカギであることに

気が付きます。

自社製品に「コア」を設定するのか、固有技術に「コア」を設定するの

か、自社の強みに応じて多様な切り口があります。

「派生」がキーワードです。