戦略的工場経営ブログ技術をお金に結び付ける

貴社が有する工学的水準は付加価値額を積み上げるのに貢献していますか?

1.モノづくりは科学、工学

モノづくりは科学です。そこで起こる現象は全て定量的に説明できます。現場で発生する事象には工学的な「因果関係」があるのです。 改善にしろ、イノベーションにしろ、現象を工学的に説明できなければ、何をどうするのか論理立てて説明できません。工学的な因果関係が把握できていなければ、取り組みも行き当たりばったりです。 現場リーダーが科学的、工学的知識を学び、現場で起きている現象を論理的に説明する訓練を重ね、現場へも伝えます。 こうして、現場の経験が知識が融合することで、新たな知恵が生み出されるのです。現場は作業だけやっていればいればイイという時代ではありません。 知ることで考えたくなるのが人間の本質です。知識を得ることで、作業内容への理解度が高まり、改善や危険予知、5Sの水準も高まります。 モノづくりは科学です、工学です。2.科学、工学をお金につなげる

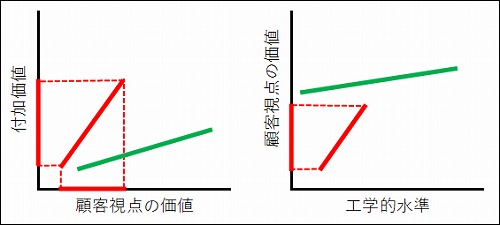

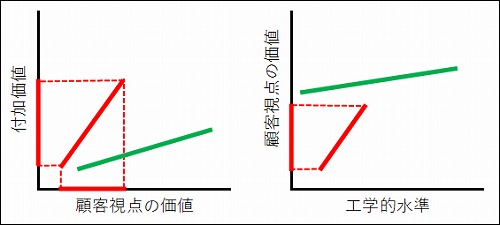

儲かる工場経営の要諦は「顧客に選ばれる製品を効率よく造ること」です。顧客に選ばれない製品をどんなに効率よく造っても全く儲かりません。 顧客に選ばれてこそ、付加価値額を積み上げられるのです。ですから、顧客に届ける価値に焦点を当てなければなりません。これがいわゆる顧客視点です。 自社が有するモノづくりの工学的水準を顧客視点へ変換し、顧客へ価値を届け、付加価値額を積み上げてお金を生み出す。。。この流れが儲かる工場経営です。 工学的水準 → 顧客視点の価値 → 付加価値額 改善もイノベーションも最終的には儲けに繋がらないと意味がありません。技術的に素晴らしいのに成果がお金に繋がらないと事業の継続が辛いです。 当然のことですが、改善も技術イノベーションも成果をお金に換算します。動機付けの観点からも欠かせません。現場は経営者の頭の中を見られないので、明確に伝えることです。 自社が有する工学的水準を付加価値額の積み上げに結び付けるには、顧客視点の価値をモノとコトから考えます。そして、下記に示した2つの相関を描きます。 ・顧客視点の価値と工学的水準 ・顧客視点の価値と付加価値額 顧客が望む価値を実現させる技術課題の難易度を前者で把握し、後者で顧客が望む価値が実際にどれだけの付加価値額(お金)を生み出すか明らかにするのです。 モノづくりでシーズを優先すべきか、ニーズを優先すべきか、議論になることがありますが、それは標的市場次第です。 競合が多数で自社製品の優位性が脅かされる可能性のある既存市場でなら顧客の声(VOC)は貴重です。差別化を図る糸口は顧客が握っている可能性があります。 一方、顧客も気が付かないニーズを対象にするならば、そもそも顧客に聞いても分からないわけで、こうしたケースはシーズ志向です。 ただし、どちらの場合にせよ、その商品(製品)に価値を見出さなければ、つまり顧客に選ばれない限り、商品(製品)を購入してくれません。 ですから、まずは見えいても、見えていなくても顧客のニーズに着目することです。そして、顧客へ届ける価値が選ばれるか、選ばれないかを判断することになります。 顧客に選ばれる、つまり顧客視点の価値が十分にあると判断されたら、ここからが開発・設計のスタートです。まず、自社が有する工学的水準での実現可能性を探ります。具体的には、その価値を生み出すための開発コスト評価です。さらに、その価値から生み出される付加価値額(お金)、つまり儲けを評価します。 下図で ・顧客視点の価値と工学的水準 ・顧客視点の価値と付加価値額 これら2つの相関を模式的にグラフで描きます。 右のグラフは顧客視点の価値と工学的水準の相関。工学的水準の上昇が、顧客視点の価値の上昇につながっています。傾きが大きいほど望ましい関係です。赤線は緑線に比べて傾きが大きくなっています。(出典:MOT技術経営入門 延岡健太郎を参考に作成)

左のグラフは顧客視点の価値と付加価値額の相関。顧客視点の価値の拡大が、付加価値額の拡大につながっています。赤線は緑線よりも傾きが大きく、顧客視点の価値あたりで生み出す付加価値額(お金)がより大きいことを示しています。

例えば、意匠性を問う技術はちょっとした工夫で顧客の心に訴えることが可能です。感性に訴える価値から大きな付加価値額(お金)を生み出すことがあります。それが独自技術であるならばますますその傾向は強いです。カワイイ、カッコイイ、キレイはお金になりやすい。

一方、機能性を問われる技術では、かなりの工学的水準を実現しているにもかかわらず、顧客視点の価値上昇につながるとは限りません。かっての国内白物家電でみられました。

また、そして、工学的水準が高かろうと低かろうと、そもそも顧客が求めていなければ、付加価値額の拡大が困難なのは火を見るよりも明らかです。

右のグラフは顧客視点の価値と工学的水準の相関。工学的水準の上昇が、顧客視点の価値の上昇につながっています。傾きが大きいほど望ましい関係です。赤線は緑線に比べて傾きが大きくなっています。(出典:MOT技術経営入門 延岡健太郎を参考に作成)

左のグラフは顧客視点の価値と付加価値額の相関。顧客視点の価値の拡大が、付加価値額の拡大につながっています。赤線は緑線よりも傾きが大きく、顧客視点の価値あたりで生み出す付加価値額(お金)がより大きいことを示しています。

例えば、意匠性を問う技術はちょっとした工夫で顧客の心に訴えることが可能です。感性に訴える価値から大きな付加価値額(お金)を生み出すことがあります。それが独自技術であるならばますますその傾向は強いです。カワイイ、カッコイイ、キレイはお金になりやすい。

一方、機能性を問われる技術では、かなりの工学的水準を実現しているにもかかわらず、顧客視点の価値上昇につながるとは限りません。かっての国内白物家電でみられました。

また、そして、工学的水準が高かろうと低かろうと、そもそも顧客が求めていなければ、付加価値額の拡大が困難なのは火を見るよりも明らかです。

結局、顧客に選ばれないと、お金につながらないということです。自社が有する工学的水準を「顧客視点の価値」経由で付加価値額(お金)に結び付けなければ儲かりません。

結局、顧客に選ばれないと、お金につながらないということです。自社が有する工学的水準を「顧客視点の価値」経由で付加価値額(お金)に結び付けなければ儲かりません。