戦略的工場経営ブログコストと顧客へ届ける価値の2軸で観る研究開発

コストと顧客へ届ける価値の2軸で研究開発の方向性を見極めていますか?

1.研究開発のコストと効果

コストと効果はセットで考えます。 顧客へ届ける価値(コト)が拡大するなら、どんな技術開発でもイイというわけではありません。 付加価値額の増分と固定費の増分を比較します。 固有技術のブレークスルーを目指すなら、モノづくりに関する「情報的経営資源の厚み」が問われます。 工学的知識や科学的知見、現場でのモノづくりの経験等です。 (付加価値額の増分と固定費の増分を比較する) 技術開発や製品開発はやってみなければわからないことだらけです。 しかし、だからと言って、思いついた開発テーマに次々と手を出していては儲かりません。 開発効率が低くなります。 そもそも、中小現場には、生産活動以外に投入できる経営資源が潤沢にあるわけではないのです。 ですから、開発テーマを事前に吟味することが欠かせません。 そこで、開発テーマの方向性を次の2軸で見極めます。 ・コスト ・効果(顧客へ届ける価値、コト、付加価値)2.開発テーマの方向性

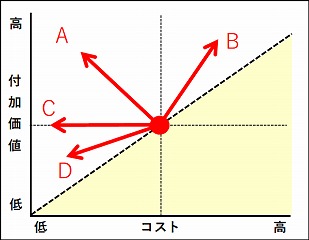

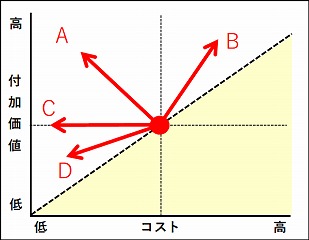

・コスト ・効果(顧客へ届ける価値、コト、付加価値) の2軸で表現された開発テーマの方向性は判断材料のひとつです。 下図は、 ・横軸にコスト ・縦軸に効果(顧客へ届ける価値、コト、付加価値) この2軸で開発テーマの位置づけを表現しています。 ※縦軸の表現は「付加価値」とします。 真ん中の赤丸が開発対象製品(サービス)の現在の位置づけを表します。

斜めの黒点線は、顧客にとってコストと付加価値がつりあっているラインです。

つまり、この点線上でシフトするならば、顧客はそこそこ満足していることを意味します。

コストが上がっても、付加価値がこの点線に沿って増えるのならば、まぁ満足。

また付加価値が低下しても、コストがこの点線に沿って下がるなら、まぁ満足。

したがってこの点線の右下領域(クリーム色)は相対的にコストが高いと感じる領域fです。

この領域に入ってしまう開発テーマは修正・変更を要します。

真ん中の赤丸が開発対象製品(サービス)の現在の位置づけを表します。

斜めの黒点線は、顧客にとってコストと付加価値がつりあっているラインです。

つまり、この点線上でシフトするならば、顧客はそこそこ満足していることを意味します。

コストが上がっても、付加価値がこの点線に沿って増えるのならば、まぁ満足。

また付加価値が低下しても、コストがこの点線に沿って下がるなら、まぁ満足。

したがってこの点線の右下領域(クリーム色)は相対的にコストが高いと感じる領域fです。

この領域に入ってしまう開発テーマは修正・変更を要します。

理想の開発テーマの方向性はAです。

顧客へ届ける価値は拡大しますが、一方でコストは下がります。

販売戦略の自由度が高い製品です。

多くの技術開発や製品開発ではBです。

顧客へ届ける価値を拡大させるのに、コストが上乗せされます。

この場合、コスト以上の価値を提供できればいいわけです。

開発業務では、進捗状況を客観的に判断する仕組みが欠かせません。

担当者は一生懸命に目標とする仕様、物理値、工学値を目指して頑張ります。

そして、担当者が目標達成こだわるあまり、コストが見積以上になる場合があります。

開発品はできたけれど、コストが当初見込みの倍になってしまった!

画期的であるがゆえに、それでも十分に商売が成り立つ開発テーマも存在はします。

しかし、それほどの画期的なテーマの稀です。

こうしたケースでは、一般的に

「とてもイイけど、高いから見合わせます。」

という顧客の反応が予想されます。

ですから、クリーム色の領域に入らないように監視することが大切です。

理想の開発テーマの方向性はAです。

顧客へ届ける価値は拡大しますが、一方でコストは下がります。

販売戦略の自由度が高い製品です。

多くの技術開発や製品開発ではBです。

顧客へ届ける価値を拡大させるのに、コストが上乗せされます。

この場合、コスト以上の価値を提供できればいいわけです。

開発業務では、進捗状況を客観的に判断する仕組みが欠かせません。

担当者は一生懸命に目標とする仕様、物理値、工学値を目指して頑張ります。

そして、担当者が目標達成こだわるあまり、コストが見積以上になる場合があります。

開発品はできたけれど、コストが当初見込みの倍になってしまった!

画期的であるがゆえに、それでも十分に商売が成り立つ開発テーマも存在はします。

しかし、それほどの画期的なテーマの稀です。

こうしたケースでは、一般的に

「とてもイイけど、高いから見合わせます。」

という顧客の反応が予想されます。

ですから、クリーム色の領域に入らないように監視することが大切です。

多くの開発テーマはB方向を目指します。

したがって、

顧客へ届ける価値の拡大とともに「売れる」価格も明確にしておくことが必要です。

C方向は一般的に改善活動による原価低減活動です。

顧客へ届ける価値を現状維持しながらコストを下げます。

D方向は製品販売戦略上、必要ならば採用される開発テーマです。

現行の標準品に対して下位の商品ラインを設定する時はこの方向性です。

多くの開発テーマはB方向を目指します。

したがって、

顧客へ届ける価値の拡大とともに「売れる」価格も明確にしておくことが必要です。

C方向は一般的に改善活動による原価低減活動です。

顧客へ届ける価値を現状維持しながらコストを下げます。

D方向は製品販売戦略上、必要ならば採用される開発テーマです。

現行の標準品に対して下位の商品ラインを設定する時はこの方向性です。