戦略的工場経営ブログ全体最適の指標は重要な役割を果たす

付加価値で工場全体のパフォーマンスを評価する、という話です。

1.工場全体の判断基準には付加価値が適している

工場全体のパフォーマンスを付加価値で評価します。 スループット会計の考え方に基づいています。 付加価値を工場経営の指標に適用する理由は3つです。 1)現場の活動結果を反映させやすく、現場で管理できるから。 2)キャッシュの源である利益に繋がる数字であるから。 3)特に、未来への投資と従業員給料アップの原資であるから。 さらに、中小製造現場で活用する指標に求めることは、 ・現場作業者のやる気を引き出せる数字であること。 ・経営者の想いを実現させる数字であること。 この2つです。 付加価値はこれらの要素も兼ね備えています。 これまでの現場経験から、製造現場の変化をとらえるのに適していると考えています。 付加価値を定義する際のポイントは下記です。 「売上高-変動費」 これが付加価値の基本です。 代表的な費用項目は3つです。 材料費 外注費 残業 これらは現場で管理できる項目です。 付加価値は、固定費や棚卸資産の処理を除いています。 現場の活動に直接関係がないからです。 制度会計上は、これらも評価し利益を算出するのが手順となります。 ただし、工場全体のパフォーマンス評価には不要です。 経営者が意思決定するのに不要なら省きます。 工場全体の評価をするのに活用できる指標は他にもあるかもしれません。 売上高や出荷数量、利益額そのものなどを活用している工場もあるでしょう。 ただ、下記のような問題点があります。 売上高や出荷数量では、利益を意識することができません。 また、利益では評価に時間がかかります。 問題発生時での原因究明がし難いです。 通常、1ヶ月毎に工場経営の結果を振り返ります。 付加価値を使えば、この対応が可能です。 付加価値の算出は簡単だからです。2.付加価値の増減から経営者が判断できること

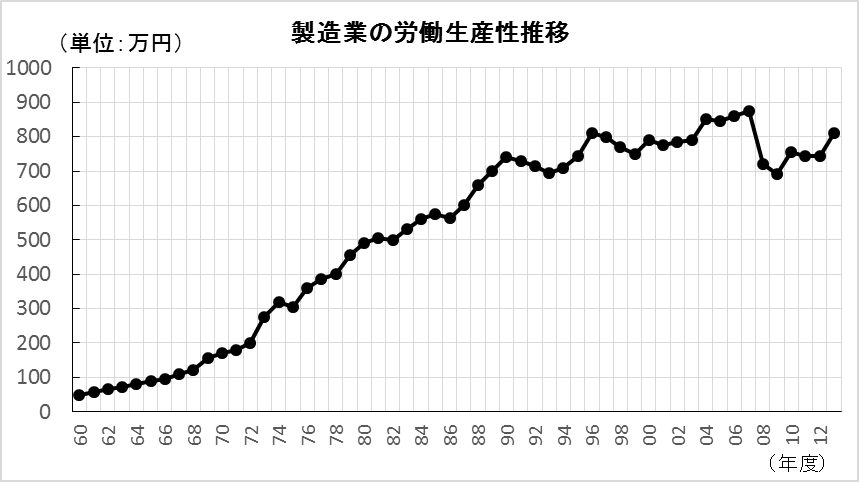

この数値は、作業者当たり、製品単位当たりの数値でも表現できます。 A.作業者当たりの付加価値=工場の付加価値/作業者数 B.製品単位当たりの付加価値=@単価-@材料費-@外注費-@残業代 ※なお、@は製品単位あたりということを意味します。 例えば、A項に関連して、下記のようなグラフがあります。 国内製造業の労働生産性推移です。 (出典:財務省法人統計年報) 生産労働性 = 付加価値額 ÷ 従業員数 なお、ここでの付加価値額の定義は、 付加価値額=人件費+支払利息等+動産・不動産賃借料+租税公課+営業純益 ※人件費=役員給与+役員賞与+従業員給与+従業員賞与+福利厚生費 財務省法人統計年報の付加価値額の定義は、ここでの表現と異なります。 ここで考えている付加価値との違いは研究開発費、教育費を含まない点です。 固定費の多くを占める従業員の給料を含んでいる点は同じです。 過去50年にわたって、おおよそ生産労働性は上昇傾向にあるように見えます。

しかし、じっくり見ると90年前後を境にして、伸び率が小さくなっていることに気が付きます。

国内製造業での従業員一人あたりの付加価値額が上昇し難くなっているということは・・・。

つまり、給料が上昇しにくい環境にあるということです。

男女別の平均給与の推移のグラフでも同様な傾向がありました。

(判断基準を設定して評価の客観性を高める)

過去50年にわたって、おおよそ生産労働性は上昇傾向にあるように見えます。

しかし、じっくり見ると90年前後を境にして、伸び率が小さくなっていることに気が付きます。

国内製造業での従業員一人あたりの付加価値額が上昇し難くなっているということは・・・。

つまり、給料が上昇しにくい環境にあるということです。

男女別の平均給与の推移のグラフでも同様な傾向がありました。

(判断基準を設定して評価の客観性を高める)

3.製造ラインの管理者をやっていた時の社長からの言葉

30人程度の作業者で構成された製造ラインの管理者をやっていた時のことです。 現場活動の結果、生産性がアップして利益率が上昇したことがありました。 そこで、翌年度の給料アップで成果に報いようと考え、その考えを提案しました。 その時の社長の言葉は、以下の通りでした。

「給与は上げてあげたい。

ただ、来年以降も”継続して”それだけの利益を獲得できるか?

利益が出なかったからと言って給料を下げるわけにはいかない。」

事業の継続性を重視する経営者の立場から考えれば、当然の経営判断でした。

この時、従業員一人あたりの

付加価値の長期的な予想推移を説明できれば、提案に納得いただけたかもしれません。

継続的に結果を出すことの大切さを理解した次第です。

ちなみに、この提案に対しては”一時金”という形で社長に配慮いただきました。

とてもありがたかったことを思い出します。

付加価値に着目すると、例えば、上記のような分析・対応が可能になります。

従業員に少しでも多くの給料を支給して上げたいと考える経営者の判断材料になるのです。

工場全体のパフォーマンスを評価する指標の一つとして付加価値を設定します。

数値は継続して眺めることにより、変化に気付きやすくなります。

その結果、

・問題が発生した時に、異常を見つけやすくなります。

・新たな取り組みをした時に、その効果を評価できます。

付加価値は利益に直結した数値です。

会社の収益と現場の頑張りを紐付けて現場へ説明できます。

とても有益な指標です。

まとめ。

付加価値で工場全体のパフォーマンスを評価する。

その時の社長の言葉は、以下の通りでした。

「給与は上げてあげたい。

ただ、来年以降も”継続して”それだけの利益を獲得できるか?

利益が出なかったからと言って給料を下げるわけにはいかない。」

事業の継続性を重視する経営者の立場から考えれば、当然の経営判断でした。

この時、従業員一人あたりの

付加価値の長期的な予想推移を説明できれば、提案に納得いただけたかもしれません。

継続的に結果を出すことの大切さを理解した次第です。

ちなみに、この提案に対しては”一時金”という形で社長に配慮いただきました。

とてもありがたかったことを思い出します。

付加価値に着目すると、例えば、上記のような分析・対応が可能になります。

従業員に少しでも多くの給料を支給して上げたいと考える経営者の判断材料になるのです。

工場全体のパフォーマンスを評価する指標の一つとして付加価値を設定します。

数値は継続して眺めることにより、変化に気付きやすくなります。

その結果、

・問題が発生した時に、異常を見つけやすくなります。

・新たな取り組みをした時に、その効果を評価できます。

付加価値は利益に直結した数値です。

会社の収益と現場の頑張りを紐付けて現場へ説明できます。

とても有益な指標です。

まとめ。

付加価値で工場全体のパフォーマンスを評価する。