戦略的工場経営ブログ戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント4

先月のブログ「戦艦大和の生産管理:人時生産性向上へのヒント3」では、巨大戦艦建造プロジェクトを率いたトップ層のひとり、西島亮二海軍技術大佐が導入した「標準化」を紹介しました。

1号艦「大和」の船体(船殻)建造総工数は、2号艦「武蔵」の半分にできた背景には、新たな要素技術の導入だけではなく、新たな管理技術の下支えもあったのです。

西島技術大佐は能率曲線(西島曲線)を使って大和建造の進捗を数値で管理しました。

そして、西島技術大佐は管理をするのに必要なことも知っていたのです。「標準化なしに早く、安く艦艇建造は不可能」という信念を持って標準化に取り組みました。

https://hajime-i.com/2025/06/15/blog419/

今回のテーマも「標準化」です。標準化は導入すればそれで終わりではありません。

そのルールを関係者全員に浸透させること、仕様に変更があれば改訂し続けること、こうした地道な取り組みも必要です。そうでなければ標準化は機能しません。

西島技術大佐はどうやってやりきったのでしょうか?

出典は前間孝則氏の著書「戦艦大和誕生」です。

1.管理でだいじなこととは?

管理とは「計画と実績を比較し、差異を把握すること」です。そして比較には基準が必要。それが「標準」です。基準が曖昧なままでは、管理は成り立ちません。

標準があるから、計画が立てられます。計画があるから、現場が迷いません。そして、その実績が管理できるようになります。標準がなければ、すべてが属人的になり、改善もできません。

標準化がないまま管理しようとすることは、羅針盤なしに航海するようなもの。迷走を招くだけです。

標準化 → 管理 → 生産性向上

標準化は管理の土台、管理は生産性向上の推進力。この流れを意識するだけでも、自社の取り組みがブレなくなるはずです。

製造業では、「PDCAサイクル」が大切だと言われます。P(計画)もD(実行)も、そもそも標準がなければ、A(改善)へ進むことができません。標準こそが、PDCAを正しく機能させる根本なのです。

西島技術大佐は、今から90年前の製造現場で、「標準がなければ管理ができない」というモノづくりの本質を理解していました。

2.標準化の成果を台帳に整理する

今から90年前のことです。デジタルツールはありません。すべて紙の台帳で管理していました。

たとえばバルブ一つとっても、その寸法や材質、使用艦艇、必要数量を手書きで管理。表には船ごと、年ごと、必要数が記載され、縦計・横計から調達計画が導き出されました。台帳の大きさは、A3よりも少し大きめだったようです。

「たかが台帳」と思うかもしれません。しかし、これがなければ、生産はKKD(勘・経験・度胸)頼みのどんぶり勘定。必要なときに必要なモノが揃わない事態を招きます。いま中小企業でよくある工程管理上の問題の多くは、標準化と管理が不十分な表れです。

台帳に書くことで、人は情報を整理し、次の行動が見えてきます。これは今も昔も変わりません。データが紙からデジタルに変わっただけで、管理の本質は変わらないのです。

デジタルツールがない90年前、西島技術大佐は、分厚い台帳に、標準化の成果を積み上げていきました。夜遅く、分厚い台帳をめくる西島技術大佐の姿が目に浮かんできます。

3.標準書をきちんと改訂しなければならない

標準は一度作れば終わり、ではありません。現場は変化します。取引先も、市場も、人も変わります。標準は、常に最新の姿を反映してこそ価値を持ちます。

これは、90年前の西島技術大佐の時も同じです。部品の寸法、数量は、建造の進捗とともに変わります。そのたび、台帳は改訂され、現場へ反映されていきました。

この地味で手間のかかる作業を怠れば、管理は破綻します。西島技術大佐は、現場を指導して、その地道で手間暇が掛かる作業をやり続ける体制を造り上げたのです。

現代ならデジタルツールを活用すれば、台帳更新も効率化できます。

しかし、問題はツールではありません。標準書、台帳を改訂、書き換える手順です。

「誰が、何のために、どのように更新するのか?」が決まっていなければ、結局、形骸化します。西島技術大佐は、担当者一人ひとりを激励叱咤しながら指導していったのです。

標準は床の間の掛け軸ではありません。現場で使い倒してこそ意味があります。更新を怠れば、過去の遺物となり、誰も読まない書類と化すのです。

西島技術大佐は、この標準書(台帳)が、効率的かつ計画的に艦艇を建造するために欠かせないものであることを知っていました。だから、台帳改訂作業、台帳書き換え作業を細かく指導をしたのです。

4.西島技術大佐のリーダーシップ

西島技術大佐は現場を離れ、東京の艦政本部に転任してからも、何かの用で呉工廠や横須賀工廠へ出張した際、予定した会議が終わった後、どんなに遅くなっても必ず、台帳書き換え作業担当者のところに顔をだしたようです。

その時の様子が次のように記述されています。前間孝則著「戦艦大和誕生」上巻p154

****************************

(中略)数十冊もある台帳を脇に積み上げて深夜まで1枚1枚、自ら丹念に目を通して承認印を押していった。この点検が終わったあと、西島の目は赤く充血していたという。一方、横でこれを見守っていた担当者は緊張の連続で、西島の鋭い指摘や求められる質問にそのつど答えていたが、すべてが終わると汗のにじむ体から力が抜けていくようだったという

****************************

西島技術大佐の執念、気迫を感じます。当時の海軍では、技術少佐や大佐になると、誰もそんな細かいことまで手を着けないのが普通だったようです。しかし、西島亮二技術大佐は違っていました。現場丸投げではなく、自らフォローと評価やったのです。

現場は、こうした西島技術大佐のリーダーシップについていった、と言えます。

・生産管理の要点は細部に宿る

・フォローと評価で現場のやる気を引き出す

中小企業の現場でも同じです。標準化は現場の協力なしには成り立ちません。標準化は地道で手間暇がかかる作業です。意義を理解してもらうには、経営者自身が説明するしかありません。

経営者の背中を見て、現場は変わります。言葉だけでなく、行動で示すこと。それが現場に信頼されるリーダーシップです。西島技術大佐は、大佐の職制にあっても、現場で指導をしていました。

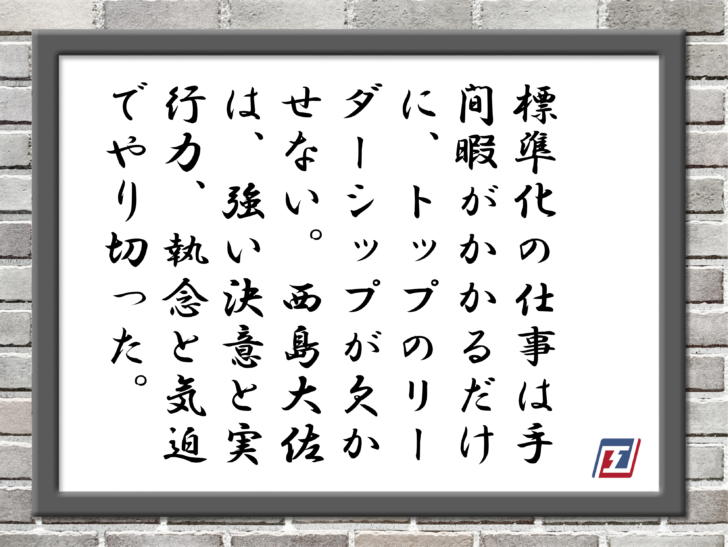

5.リーダーシップとは強い決意と実行力、執念と気迫

標準化は、関係者全員が実践してはじめて、大きな成果がでるものです。特定の部署でやっています・・・だけでは、成果も限定的になります。当時の海軍も同じです。

西島技術大佐が主導したこの標準化を各工廠横断的に造船部全体に浸透させる必要がありました。幹部の強力なリーダーシップにかかっていたのです。

・標準以外の材料や金物は購入しない

・材料費や金物製造工数の統計を取り続ける

・次回発注時には実績データを活かす

こうした管理をしなければなりません。

幹部は現場のすみずみまで把握し、こと細かく指示し、命令を出し続ける必要があります。「強い決意」と「実行力」が必要です。つまりリーダーシップです。

それまでの海軍では、発注者が自由に品物を購入していました。それができなくなるので、窮屈さを感じた向きからは反発があったようです。ただ、そんなことを気にする西島技術大佐ではありません。

3年ほどの時間をかけて仕組みづくりを終えました。戦艦大和の起工(昭和12年)の2年ほど前です。

・リーダーシップとは強い決意と実行力、執念と気迫

6.西島方式の効果

西島技術大佐が執念でつくりあげた管理方式がどれだけ優れたものだったのか。

①バルブメーカーなどと生産計画を立てる会議での話。来年の上期に何個くらいのバルブが必要なのかを検討するとき、呉工廠の要求は全て認められた。

しかし、例えば横須賀工廠あたりが要求すると、それはちょっと多いのではないか、10%減らせ!となった。呉工廠は西島方式が徹底されていたので間違いないと信用されていた。

②呉工廠は他の工廠より20%少ない工数で建造できるという認識が常識になった。材料や金物の不足による工数の損失を完全に除去できているから。さらには建造時の工数管理がきちんとできているから。

呉工廠では必要なモノを必要なときに準備する点で、他の工廠より一歩先んじていたようです。その結果、業者も仕事がしやすくなったのでしょう。呉工廠からの要求は間違えがないから、応えようという雰囲気が生まれたわけです。

また、西島方式のお陰で材料手待ちが完全になくなりました。標準化により、西島曲線を活かせる環境が整ったのです。生産性向上を達成できた背景には標準化という地道な作業がありました。

このような体制を整えた後、いよいよ、呉工廠は戦艦大和の建造に取り掛かることになるのです。

7.90年前も今の標準の大切さは同じ

90年前も今も標準の大切は同じです。標準がなければ生産管理が成り立ちません。ただ標準化の仕事は手間暇がかかります。

それだけに、それをやり切るにはトップのリーダーシップが欠かせないのです。西島技術大佐の仕事ぶりに成功の手掛かりがあります。

・意義を語って、リーダーシップを示す

・生産管理の要点は細部に宿る

・フォローと評価で現場のやる気を引き出す

・リーダーシップとは強い決意と実行力、執念と気迫

これらは、人時生産性向上の要点でもあります。